| INTERNOTIZIE |

|

. LO SVILUPPO DEGLI

EDIFICI RELIGIOSI CRISTIANI E LO SMANTELLAMENTO DEGLI ORPELLI

PAGANI:MEDIOLANUM SEDE ARCIVESCOVILE SOTTO SANT'AMBROGIO A

Mediolanum la costruzione di grandi basiliche cristiane

avvenne proprio quando

Sant'Ambrogio divenne

vescovo cittadino, anche se l'editto

di Milano del

313

segnò anche l'inizio di profonde e radicali trasformazioni:

l'incoraggiamento del

culto cristiano portò alla metodica distruzione dei

monumenti invisi alle autorità cristiane. A questo proposito è

interessante notare che nella base su cui venne costruito San

Lorenzo sono state riconosciute delle pietre tolte all'anfiteatro

romano, tra la fine del

IV o all'inizio del

V secolo. Queste impiego era giustificato per la presenza di

corsi d'acqua attorno alla zona dove fu costruito San Lorenzo,

poiché era difficile recuperare grandi pietre a Mediolanum,

trovandosi la stessa in una

pianura argillosa. Non a caso il posizionamento delle

famose colonne del

III secolo davanti al cortile, indicano che l'edificazione

delle grandi basiliche di epoca imperiale fu spesso fatta a

spese degli edifici pagani. Vi è da aggiungere che a partire dal

IV secolo, la

liturgia eucaristica mediolanensis (costituendo ora

una giurisdizione metropolitica sulle regioni

Aemilia,

Liguria e le

Alpi occidentali) e quella di

Aquileia (con giurisdizione su

Venetia et Histria), andarono sempre più assomigliandosi

ed accostandosi a quella del vicino

Impero romano d'Oriente.[25] Le prime basiliche di cui si ha notizia, sono

denominate "basiliche doppie" (come la

Basilica vetus del

313-315

o la

Basilica maior degli anni

343-345).[61]

Questa particolare conformazione forse derivava dall'aspetto

degli

horrea romani o, più probabilmente, si trattava, come ad

Aquileia, di chiese separate per i battezzati e per i

catecumeni, essendo il

sacramento battesimale a quell'epoca concesso solo al

completamento di un processo di conversione e purificazione

spirituale. La

basilica di Santa Tecla (le cui rovine sono visitabili sotto

il

Duomo) aveva già comunque un'abside di tipo tradizionale,

che ricorda quelle delle "basiliche" annesse ai grandi palazzi

civili. Una fase successiva corrisponde a quella delle

grandi basiliche della più tarda romanità, a forma poligonale, a

croce, ecc. Questi furono i modelli adottati (oltre che a

Milano) anche per alcune tra le maggiori basiliche più famose

del tardo Impero, come quelle di

Costantinopoli. Sappiamo infatti che Ambrogio fece costruire

varie altre

basiliche, di cui quattro ai quattro lati della città, quasi

a formare un quadrato protettivo, probabilmente pensando alla

forma di una croce. Esse corrispondono all'attuale

S.Nazaro (sul

decumano, presso la Porta Romana, allora era la "Basilica

Apostolorum"), dalla parte opposta

S.Simpliciano, a Sud-Ovest la

Basilica Martyrum (poi lo stesso vescovo vi fu sepolto e

divenne

basilica di Sant'Ambrogio) e infine

S.Dionigi. La Milano imperiale aveva una via trionfale,

fiancheggiata da grandi portici colonnati che usciva da Porta

Romana e proseguiva verso Roma, per terminare (all'altezza

dell'attuale "Crocetta") con un enorme arco celebrativo (molto

più grande dell'arco di Costantino nel Foro romano). STORIA DELLA CANALIZZAZIONE

DI MILANO I progetti per l’imminente Expo del 2015

spesso parlano di vie d’acqua per raggiungere l’area dove

sorgerà il sito; inoltre dai risultati del recente referendum

riguardo la valorizzazione dei navigli, i milanesi hanno accolto

con grande entusiasmo l’idea di restituire i corsi d’acqua a

Milano. Restituire… avete letto benissimo, non è un

errore di battitura ma non molti sanno che a Milano scorre un

labirinto di corsi d’acqua che si intersecano sotto la città. Già dal precedente articolo sulla tombinatura

del fiume Olona si è capito qual è stata la politica delle

giunte milanesi dell’ultimo secolo: coprire, nascondere e

cancellare il passato fluviale di Milano. Queste decisioni appaiono molto criticate al

giorno d’oggi; purtroppo l’aumento costante del traffico

automobilistico e l’inquinamento crescente delle acque (non

dimentichiamo che Milano fino al 2003 non disponeva di un

sistema di depurazione delle acque efficace) non lasciarono

scampo ai canali milanesi. Il sottosuolo di Milano, oltre a una ricca

presenza di acqua da fontanili e risorgive (gli utenti delle

metropolitane conoscono benissimo il problema della falda

acquifera per i frequenti allagamenti dovuti a questo fenomeno),

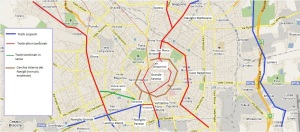

può vantare moltissimi corsi d’acqua sotterranei. Creare una mappa, o citarne tutti i nomi

sarebbe un lavoro da ingegnere esperto del servizio idrico

milanese pertanto mi limiterò a descrivere i tratti principali e

i rami più importanti. Naviglio Martesana, Seveso e Cavo

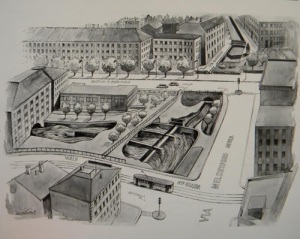

Redefosssi Giunto al Ponte delle Gabelle

(attuale viale Montegrappa angolo Melchiorre Gioia) entrava

attraverso i Bastioni in città, proseguiva lungo la via San

Marco fino a creare il “Tombone di San Marco” (el Tumbun in

dialetto) dove infine sfociava nella cerchia interna dei Navigli

nell’attuale via Fatebenefratelli. Il Seveso invece è un torrente che nasce a

Cavallasca (CO) sul monte Sasso e attraversa tutta la Brianza

fino ad entrare a Milano in zona Niguarda. Il corso è stato

deviato in antichità dai Romani per creare il Grande Sevese e il

Piccolo Sevese, due canali difensivi lungo le Mura repubblicane.

Nel 1471, quando la Martesana giunse alla Cascina de Pomm, il

Seveso venne deviato per ricevere le acque in eccesso della

Martesana fino al 1496 quando ,completata la Martesana, il

Seveso ne divenne un affluente. Il Cavo Redefossi nasce nel 1783 circa dal

Naviglio Martesana al ponte delle Gabelle con lo scopo di

evitare le esondazioni del naviglio nei periodi di piena

(ricordando che in quel punto il naviglio ha appena ricevuto le

acque del Seveso).

La situazione attuale: attualmente in

superficie scorre solo la Martesana fino a Cascina de Pomm; da

quel punto inizia il suo percorso sotterraneo lungo la via

Melchiorre Gioia. Il Seveso sul territorio di Milano è

interamente tombinato; inizia il suo percorso sotterraneo in via

Ornato e sfocia nella Martesana alla confluenza tra via

Carissimi e via Gioia. Nonostante il suo percorso sotterraneo riesce

spesso a far parlare di sé per le continue esondazioni in zona

Niguarda che avvengono con una frequenza impressionante al

minimo aumento di portata; la costruzione del Canale Scolmatore

di Nord – Ovest e di una griglia di decantazione prima della

tombinatura non hanno portato a un miglioramento sperato. Al Ponte delle Gabelle, interrato nel manto

stradale, esiste tutt’ora la diga che dà origine al cavo

Redefossi (vedi schema). La maggior parte delle acque della Martesana

viene sversata nel Redefossi che percorre sotterraneo tutta la

circonvallazione dei Bastioni (via Monte Santo, viale Vittorio

Veneto, viale Piave, viale Premuda e viale Monte Nero) fino a

Corso Lodi dove scorre sempre sotterraneo fino a rivedere la

luce a San Donato Milanese e San Giuliano anche se in tempi

recentissimi si sta provvedendo alla tombinatura anche di questo

tratto. Dal Ponte delle Gabelle esiste ancora un

piccolo canale che porta una minima quantità d’acqua lungo la

via San Marco e da lì a mezzo del Cavo Borgonuovo

(che percorre la via omonima) a rifornire il Grande Sevese che

nasce sotto via Montenapoleone. Grande Sevese, Piccolo Sevese,

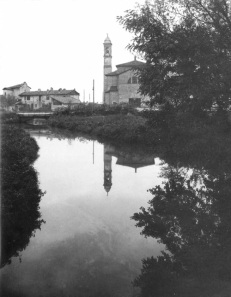

Ticinello e Vettabbia La Vettabbia è un canale che nasceva appunto

come detto in precedenza dalla confluenza del Grande e Piccolo

Sevese nell’attuale Parco delle Basiliche. Il suo percorso

puntava verso sud/est andando ad intercettare il Lambro. In

epoca romana, riceveva anche portata dell’Olona deviato dai

romani per rifornire la fossa difensiva occidentale. Il Cavo Ticinello (da non confondere con il

canale omonimo che scorreva al confine con la provincia di Pavia

da Abbiategrasso a Bereguardo) è un canale che trae le sue acque

dalla Darsena dal lato di Porta Ticinese. Era utilizzato come

canale scolmatore già da prima che venisse scavato il Naviglio

Pavese. Il suo percorso è parallelo alla Vettabbia in uscita da

Milano andando a sfociare nel Lambro Meridionale. La situazione attuale: probabilmente il

percorso di questi canali è la parte più affascinante di tutta

la ricerca poiché ne esiste ancora buona parte in pieno centro

anche se è stata completamente assorbita e celata nel manto

stradale. Il Grande Sevese scorre tutt’ora per il centro

cittadino; il rifornimento d’acqua è assicurato dalla minima

portata garantita dal canale sotterraneo di via San Marco

(derivato dalla Martesana) che fa giungere le acque in via

Montenapoleone (attuale inizio del Grande Sevese) tramite il

Cavo Borgonuovo, sotto l’omonima via. Da via Montenapoleone raggiunge piazza San

Babila e completamente interrato arriva in via Larga (a pochi

passi dal Duomo!!!) e da lì percorrendo le piccole vie del

centro giunge al Parco dietro la basilica di San Lorenzo dove

incontrandosi con il Piccolo Sevese formano il canale della

Vetra che, sempre sotterraneo, sfocia nella Vettabbia. Il Piccolo Sevese invece scorre sotto il manto

stradale da Foro Bonaparte ang. Via Tivoli, alimentato

probabilmente dalla Roggia Castello che arriva da nord passando

a fianco del cimitero Monumentale.

L’attuale roggia Vettabbia (molto limitata se

si pensa che in passato era un canale navigabile!) nasce appunto

sotto il parco delle Basiliche dal canale della Vetra. Percorre interrata via Calatafimi, via Col

Moschin e via Castelbarco. Esce allo scoperto in viale Toscana

angolo Via Bazzi (coperto però da un cartellone pubblicitario!)

e a cielo aperto attraversa il quartiere ex OM (quartiere

Spadolini), il Vigentino fino a sfociare nel Redefossi dopo

Melegnano. Il Cavo Ticinello invece è molto più

misterioso rispetto alla Vettabbia. Sappiamo che in Darsena esce dalle chiuse

presenti verso piazza XXIV Maggio, attraversa sotterraneo il

monumento del Cagnola di porta Ticinese e imbocca viale Col di

Lana. Da lì il suo percorso risultava in passato

scorrere parallelo, senza incrociarsi, con la Vettabbia. Oggi

non si riesce a ben capire se i due corsi scorrano ancora

separati o si uniscano per questo breve tratto. Percorrendo la via Bazzi, esce allo scoperto

tra via De Missaglia e il quartiere Selvanesco e sfocia nel

Lambro Meridionale. Nella prossima parte prenderemo in

considerazione la Cerchia Interna, l’Olona e il Lambro. A

presto. Cerchia Interna dei Navigli, Naviglio

del Vallone, di San Gerolamo e Morto La cosiddetta cerchia dei Navigli derivava

dall’antico fossato difensivo medievale del 1156 ad opera di

Guglielmo da Guintellino creato per difendere Milano dalle

incursioni del Barbarossa. Quando il Naviglio Grande (1272 ca.) e il

Naviglio Martesana (1496) giunsero a Milano, si decise di

collegare la cerchia interna a questi due corsi per sfruttare le

vie d’acqua per il trasporto del marmo per la costruzione del

Duomo. Le acque della Martesana, dopo il Tombone di

San Marco, si immettevano nella cerchia interna in via

Fatebenefratelli, percorrevano piazza Cavour, via Senato, via

San Damiano, via Visconti di Modrone, via Francesco Sforza, via

Santa Sofia, via Molino delle Armi, via de Amicis e via

Carducci. Nell’attuale via Francesco Sforza all’altezza

di via Laghetto, fu costruito il porto di approdo per i marmi di

Candoglia del Duomo; questo “approdo” prese il nome di Laghetto

di Santo Stefano, proprio accanto all’ospedale Ca’ Granda

(attuale Università Statale). Per collegare il Naviglio Grande dalla Darsena

alla cerchia interna fu costruito il Naviglio del Vallone, o

anche conosciuto come Viarenna, dal nome della prima conca al

mondo costruita (1439 ca.). Il Naviglio del Vallone sottopassava

i Bastioni dell’attuale via Gabriele d’Annunzio e tramite

l’attuale via Conca del Naviglio (vedi foto di apertura)

andavano ad intercettare la fossa interna all’angolo con via

Molino delle Armi. Il Naviglio Morto invece era un tratto di

Naviglio nell’attuale via Pontaccio, un tratto facente parte

dell’antica cerchia interna del 1156 che andava a rifornire il

fossato del castello. Con la dismissione di questo compito

difensivo rimase “chiuso” in via Pontaccio e prese appunto il

nome di Naviglio Morto. Stessa sorte per il Naviglio di San Gerolamo

della cerchia interna che rimase attivo lungo la via Carducci,

terminava nell’attuale piazza Cadorna. La situazione attuale: con il PRG (Piano

Regolatore) Beruto del 1884 venne pianificata la chiusura della

fossa interna. I primi tratti ad essere coperti furono il

Naviglio Morto e il Naviglio di San Gerolamo nel 1894. La

cerchia interna invece venne coperta nel biennio 1929-30. Il

tratto da via Fatebenefratelli a via Molino delle Armi, compreso

il Naviglio del Vallone venne coperto.

Olona e Lambro Meridionale

Già dall’epoca romana veniva utilizzato come

canale di scarico fognario (infatti ne deriva il suo nome come

Lambro Merdario). La funzione del Lambro Meridionale potrebbe

esser paragonata alla ben più famosa Cloaca Maxima di Roma. Riceveva lo spurgo della città tramite un

canale che percorreva via Conca del Naviglio e , ricalcando il

percorso del Naviglio Grande, lo intercettava nell’attuale San

Cristoforo. Con lo scavo del Naviglio Grande, uno scarico

del Naviglio stesso divenne la sua foce. Dal 1930 circa

ricevette anche le acque dell’Olona sempre a San Cristoforo

venendo canalizzato nel suo percorso attuale. La situazione attuale: Il punto dove nasce il

Lambro Meridionale è ancora oggi visibilissimo; le chiuse del

Naviglio Grande sotto il ponte ferrato della ferrovia a San

Cristoforo danno origine al canale che pochi metri dopo la

nascita riceve le acque dell’Olona provenienti dalla

circonvallazione. Il colatore prosegue scoperto e canalizzato

lungo le vie Malaga e Santander. All’incrocio con viale

Famagosta inizia la tombinatura che scorre lungo via San Vigilio

e via San Paolino. Attraversa scoperto l’autostrada A7 e il

deposito della metropolitana a Famagosta. In via Boffalora

riceve le acque del Deviatore Olona. Sottopassa il Naviglio

Pavese vicino a Chiesa Rossa (ricevendone anche parte di

portata) e lascia la città in direzione Rozzano sempre a cielo

aperto. Dopo aver attraversato il pavese sfocia nel Lambro a

Sant’Angelo Lodigiano. Il Lambro Molti, per differenziarlo dal Colatore Lambro

Meridionale, preferiscono indicarlo come Lambro Settentrionale.

Ma il suo nome originale è Lambro. Nasce dai Monti del San Primo

a Magreglio. Arriva da Monza attraverso Cologno Monzese e nella

zona di Cascina Gobba sottopassa il Naviglio Martesana

ricevendone le acque in eccesso. Entrato nel territorio comunale

di Milano attraversa il parco Lambro, viale Forlanini, Cascina

Monluè ed esce in zona Peschiera Borromeo. A Melegnano riceve le

acque della Vettabbia e Cavo Redefossi, mentre a Sant’Angelo

Lodigiano riceve il Colatore Lambro Meridionale. A Senna

Lodigiana confluisce nel Po. La situazione attuale:

A chi fosse interessato ad approfondire

l’argomento consiglio la lettura del libro: “Viaggio nel

sottosuolo di Milano tra acque e canali segreti” di M. Brown, A.

Gentile e G. Spadoni – Editore Comune di Milano, non più

disponibile in commercio ma a disposizione presso le biblioteche

comunali rionali di Milano e il consorzio di biblioteche CSBNO,

da cui sono state tratte la maggior parte delle immagini di

questo articolo e con cui mi sono documentato per scriverlo.

|